Mehrsprachigkeit im Förderschwerpunkt Sprache

Hinweise für die Beratung

Für die Beurteilung der sprachlichen Fähigkeiten lebensweltlich mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler bilden die Informationen über deren Sprachbiografien, insbesondere der Zugang zur Zweitsprache im Lebensalltag sowie die Kontaktmonate mit der Zweitsprache, den Ausgangspunkt. Die Anamneseergebnisse sind Grundlage zur Einordnung, ob sich diagnostizierte sprachliche Fähigkeiten auf die Inputbedingungen oder auf eine Sprachentwicklungsstörung (SES) zurückführen lassen (vgl. Tuller 2015). Ein verspäteter produktiver Sprachbeginn ist im Kontext von Mehrsprachigkeit kein ausreichender Indikator auf eine SES. Eine genaue diagnostische Einschätzung wird immer dann nötig, wenn die sprachliche Entwicklung eingeschränkt ist bzw. der Spracherwerb stagniert (vgl. Büker, Haag & Walczuch 2022, S. 85).

Es liegen verschiedene Fragebögen zur Erfassung der mehrsprachigen Lebenswelt sowie der Sprach- und sonstigen Entwicklung von lebensweltlich mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern vor. Die detaillierte Anamnese unter Berücksichtigung aller Sprachen und deren Erwerbsbedingungen schafft den Rahmen für die sorgfältige Interpretation aller Diagnostikergebnisse.

Im folgenden Unterstützungsmaterial sind Fragebögen und deren Inhalte zur Erfassung von Spracherwerbsbedingungen sowie Hinweise auf standardisierte Anamnese-Fragebögen im Kontext von Mehrsprachigkeit in anderen Sprachen aufgeführt.

Hinweise für die Diagnostik

Sollten sich Hinweise auf eine vorliegende SES ergeben, ist ein Verfahren zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Sprache einzuleiten. Im Rahmen des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im Förderschwerpunkt Sprache ist die Beurteilung der sprachlichen Fähigkeiten unter den Bedingungen der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit grundlegend. Die Sprachentwicklungsdiagnostik lebensweltlich mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler sollte von folgend aufgeführten Leitfragen begleitet sein, welche sich an den Chancen und Grenzen der Diagnostik von SES in diesem Kontext orientieren (in Anlehnung an Chilla 2014a, S. 65):

- Welche Ziele werden mit der Diagnostik verfolgt?

- Auswirkung des Sprachentwicklungsstandes auf das schulische Lernen

- Förderplanung: Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um erfolgreich lernen zu können?

- Empfehlungen für weiterführende Therapien

- Ist die Erhebung der Erstsprachfähigkeiten sprachwissenschaftlich und sprachpädagogisch fundiert möglich?

- Welche praktikablen Verfahren stehen zur Verfügung?

Eine besondere Herausforderung der Sprachentwicklungsdiagnostik bei lebensweltlich mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern ist die Unterscheidung von typischen Merkmalen der lebensweltlich mehrsprachigen Entwicklung und den Symptomen einer SES (Dollaghan & Horner 2011). Dabei ist in jedem Fall das komplexe lebensweltliche Gesamtgefüge zu berücksichtigen.

Die interdisziplinäre S2k-Leitlinie (de Langen-Müller et al. 2012) stellt folgende grundlegende Erkenntnisse zu SES bei mehrsprachigen Kindern heraus:

- Bei mehrsprachigen Kindern, die in einem günstigen sprachlichen Umfeld aufwachsen, zeigen sich Sprachentwicklungsstörungen nicht häufiger als bei einsprachig aufwachsenden Kindern.

- Zudem ist der kindliche Spracherwerb von mehr als einer Sprache mit einer Sprachentwicklungsstörung nicht zusätzlich erschwert. Mehrsprachige Kinder zeigen demnach keine stärkere Ausprägung einer SES als einsprachig aufwachsende Kinder.

- Sprachentwicklungsstörungen sind in ihrem Erscheinungsbild bis zu einem gewissen Grad sprachspezifisch. Es können in Abhängigkeit von Komplexität und Erwerbsalter der zu erwerbenden Strukturen bspw. unterschiedliche grammatische Bereiche betroffen sein.

Kenntnisse über typische sowie auffällige Phänomene der lebensweltlich mehrsprachigen Entwicklung sind Voraussetzung für eine valide und faire Sprachentwicklungsdiagnostik. Folgende Phänomene sind bspw. typisch für Deutsch als Zweitspracherwerb (Chilla 2020, S. 118; Lüke, Starke & Ritterfeld 2020, S. 223) und deuten nicht auf eine SES hin:

- Sprachmischungen

- Code-Switching

- Transfer von sprachlichen Strukturen aus der Erst- in die Zweitsprache

- Schwierigkeiten im Erwerb des deutschen Genus-Systems

- Translanguaging

- Sprachliche Interferenz

- Tendenz, dass eine Sprache dominanter wird, während andere weniger genutzt und eventuell vergessen werden; kann sich je nach Lebensphase verändern

Eine SES betrifft bei lebensweltlich mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern beide bzw. alle Sprachen (de Langen-Müller et al. 2012). Im Idealfall sollten daher alle Sprachen diagnostiziert werden, was aufgrund fehlender sprachlicher Kenntnisse der Diagnostiklehrkräfte und auch fehlender Verfahren häufig nicht möglich ist (Chilla 2014b). Aus diesem Grund ist die Erhebung von Funktionen, die weniger stark von den konkreten Einzelsprachen abhängen (bspw. Verarbeitungsgeschwindigkeit oder exekutive Funktionen) für die mehrsprachige Diagnostik ebenfalls von großer Relevanz (Lopéz & Baker 2015).

Für die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann auf folgende Testverfahren verwiesen werden:

- CFT 1-R: Untertest 1 »Substitutionen« (beinhaltet Wahrnehmungs- und Verarbeitungsgeschwindigkeit)

- IDS-2: Untertest 3 »Zwei Merkmale durchstreichen« (Papageien) und Untertest 10 »Kästchen durchstreichen«; nicht sprachfrei)

- BUEVA-III: Untertest 10 »Aufmerksamkeit«,

- d2-R (beinhaltet auch Verarbeitungsgeschwindigkeit)

Für exekutive Funktionen kann auf folgende Testverfahren verwiesen werden:

- BRIEF/-P

- IDS-2 Modul »Exekutive Funktionen« (nicht sprachfrei)

- BUEVA-III: Untertest 11 »Arbeitsgedächtnis« (nicht sprachfrei; Instruktionen müssen verstanden werden)

|

Schritt 1 |

Grundlage bilden die in der Beratung gewonnenen anamnestischen Informationen mit besonderer Berücksichtigung der Sprachbiografie, d. h. aller Sprachen einschließlich dialektaler Einfärbungen in ihren jeweiligen Erwerbs- und Gebrauchsbedingungen. Anamneseergebnisse bilden die Basis für die Interpretation von diagnostischen Ergebnissen bspw. aus standardisierten Testverfahren. |

|

Schritt 2 |

Die Beobachtung und kultursensible Interpretation des Kommunikationsverhaltens liefern Hinweise zur Einschätzung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten. Die linguistische Analyse der dabei aufgezeichneten Spontansprache unterstützt die Hypothesenbildung und Auswahl weiterer diagnostischer Verfahren. |

|

Schritt 3 |

Die Diagnostik im Kontext Mehrsprachigkeit erfolgt idealerweise multimethodisch. |

vgl. Groba 2018, S. 184

Folgende Übersicht bietet eine Orientierung bei der Einordnung beobachteter Phänomene bzgl. möglicher Symptome einer Sprachentwicklungsstörung bei lebensweltlich mehrsprachigen Kindern.

Empfehlungen zum Einsatz von Methoden und Instrumenten

Im Rahmen der Beobachtung einer gelenkten Gesprächssituation können die natürlichen Kommunikationsfähigkeiten eines Kindes bzw. Jugendlichen mit verschiedenen Interaktionspartnern in beiden oder mehreren Sprachen erfasst werden. Die Aufnahme der Gesprächssituation in der Erstsprache kann von einer Person mit Kenntnissen in dieser Sprache ausgewertet werden. Weiterhin besteht auch ohne Kenntnisse in der Erstsprache die Möglichkeit, das kommunikativ-pragmatische Verhalten (z. B. Blickkontakt, Gestik, Turn Taking) in dieser Sprache einzuschätzen.

Ein Analyseverfahren zur Auswertung der Spontansprache eines lebensweltlich mehrsprachigen Kindes ist der WASP. Er kann eingesetzt werden, um die Spontansprachproben anhand vorgegebener Analyseraster qualitativ zu analysieren und so den Spracherwerbsstand von Kindern einzuordnen und mögliche Spracherwerbsstörungen festzustellen. Bei Kindern mit Spracherwerbsstörungen oder mehrsprachigen Kindern ist ein Einsatz etwa bis zum Alter von 10 Jahren möglich.

Mit den Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache liegt zudem ein nicht-standardisiertes Beobachtungsverfahren zur kompetenzorientierten Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten von mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern vor. Die Niveaubeschreibungen für Primar- sowie Sekundarstufe I und II sind online unter den folgenden Linkadressen verfügbar:

Primarstufe: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14490

Sekundarstufe I: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14477

Sekundarstufe II: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/25525

Anhand der Beobachtungsergebnisse zu den Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache werden an allgemeinbildenden Schulen von Betreuungslehrkräften (in Kooperation mit den Fachlehrkräften) individuelle Sprachkompetenzprofile für Schülerinnen und Schüler, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, erstellt. Diese bilden eine Grundlage für den strukturierten Austausch über Sprachaneignungsprozesse einzelner Schülerinnen und Schüler im Kollegium im Sinne einer durchgängigen Sprachbildung bzw. sprachlichen Bildung in allen Fächern. Darüber hinaus können sie im Rahmen der sonderpädagogischen Beratung und Diagnostik als anamnestische Information herangezogen werden.

Die in den Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache beschriebenen Niveaustufen orientieren sich am Modell der sprachlichen Schlüsselqualifikationen (Ehlich 2005). Die folgenden sechs Beobachtungsfelder sind in 27 (Sekundarstufe I und II) bzw. 25 (Primarstufe) Beobachtungsbereiche unterteilt:

- Weite der sprachlichen Handlungs- und Verstehensfähigkeit (bspw. Strategien zur Überwindung von Ausdrucksnot und Verstehensproblemen)

- Wortschatz (Verstehens- und Mitteilungswortschatz)

- Aussprache (Deutlichkeit und Sprechflüssigkeit)

- Lesen (bspw. Verstehen)

- Schreiben (bspw. Textproduktion)

- Grammatik (bspw. Präpositionen)

Je Beobachtungsbereich werden vier bis fünf Niveaustufen beschrieben, die auf empirischen Ergebnissen zu Erwerbsreihenfolgen basieren.

Es existiert aktuell (und vermutlich auch in Zukunft) kein Testverfahren, dass in seiner Normierung den besonders heterogen Spracherwerbsbedingungen aller mehrsprachigen Kinder und Jugendlichen gerecht wird (vgl. Lüke et al. 2020 S. 224).

Für jedes ausgewählte Verfahren gilt es daher abzuwägen, ob die bereitgestellten Normwerte für die Einordnung der Fähigkeiten eines Kindes bzw. Jugendlichen mit seiner speziellen Entwicklungsbiografie passend sind. Je nach überprüfter sprachlicher Fähigkeit ist es zudem möglich, dass keinerlei Normwertbezüge hergestellt werden können. Daher gewinnt die qualitative Analyse der Antworten in Testverfahren in der Diagnostik eine besondere Bedeutung und liefert beispielsweise Hinweise, welche grammatischen Strukturen der deutschen Sprache das Kind bzw. der Jugendliche bereits versteht bzw. gebraucht und welche noch nicht oder welche phonologischen Prozesse es zeigt. Diese Informationen gilt es dann auf Basis des anamnestischen Rahmens sowie der Kenntnisse über typische und auffällige Phänomene des Deutsch als Zweitspracherwerbs einzuordnen.

Das folgende Unterstützungsmaterial gibt diagnostische Hinweise über zu berücksichtigende Aspekte hinsichtlich der einzelnen sprachlichen Ebenen und Empfehlungen für Testverfahren.

(A) Erhebung des Sprachentwicklungsstandes in der Erstsprache

Die Testung der Erstsprache ist für eine vollständige Sprachdiagnostik bei lebensweltlich mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler wünschenswert, birgt jedoch Schwierigkeiten aufgrund der im Migrationskontext stark variierenden Erstsprachefähigkeiten (vgl. Chilla 2014b, S. 65), teilweise fehlender kultursensibler Testverfahren sowie fehlender personeller Ressourcen.

Voraussetzung für die Anwendung entsprechender Verfahren ist zunächst die Durchführung durch eine sprachkompetente Diagnostiklehrkraft. Da die Lehrkraft die Erstsprache aufgrund fehlender eigener Sprachkenntnisse und der im Test gegebenen sprachlichen Herausforderungen häufig selbst nicht testen kann, sind die Befragung von Eltern oder anderen Bezugspersonen sehr wichtig. Im jeweiligen Einzelfall gilt es zu prüfen, inwiefern andere Lehrkräfte mit Kenntnissen in der Erstsprache (bspw. Lehrkräfte des Herkunftssprachlichen Unterrichts) in die Erfragung und Erhebung der Erstsprachefähigkeiten einbezogen werden können.

Im Falle, dass die Erhebung der Erstsprache eines Kindes bzw. Jugendlichen nicht von einer Person mit Kenntnissen in dieser Sprache durchgeführt werden kann bzw. kein kultursensibles Testverfahren zur Überprüfung der Fähigkeiten in der Erstsprache existiert, wird empfohlen, die Diagnostik auf die Erhebung der sprachlichen Fähigkeiten in der Zweitsprache Deutsch zu beschränken. Zudem existieren computergestützte Programme (z. B. ESGRAF-MK, Motsch, 2011; SCREEMIK, Wagner, 2008), welche die Erhebung der erstsprachlichen Fähigkeiten eines Kindes erleichtern.

Eine Übersicht über weitere Verfahren zur Überprüfung sprachlicher Fähigkeiten in unterschiedlichen Herkunftssprachen bietet in Anlehnung an Groba (2018, S. 177) das folgende Unterstützungsmaterial.

(B) Erhebung des Sprachentwicklungsstandes im Deutschen

Mit dem LiSe-DaZ (Schulz & Tracy 2011) liegt ein normiertes Instrument zur Sprachförderdiagnostik für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Alter von 3 bis 7 Jahren vor, das primär auf die Erhebung von morphosyntaktischen Leistungen abzielt. Es ist im deutschsprachigen Raum das bislang einzige Testverfahren, welches separate Normwerte für sukzessiv-bilinguale Kinder mit unterschiedlicher Kontaktdauer bereithält. Andere Verfahren, wie bspw. der SCREENIKS (Wagner, 2014) geben eine Mindestkontaktzeit mit dem Deutschen (bspw. 24 Kontaktmonate) an.

Eine Übersicht über weitere Verfahren zur Überprüfung sprachlicher Fähigkeiten im Deutschen für den Einsatz bei mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen (nach Einsatzalter sowie sprachlichen Ebenen) bietet in Anlehnung an Groba (2018, S. 173) das folgende Unterstützungsmaterial.

(C) Einsatz von deutschsprachigen Testverfahren mit Normwerten von einsprachigen Kindern

Deutschsprachige Testverfahren, die für einsprachig deutsche Kinder und Jugendliche entwickelt wurden, können nicht unreflektiert im Kontext von Mehrsprachigkeit angewandt werden. Sie können jedoch bei genauer Kenntnis zur mehrsprachigen Entwicklung eine orientierende Funktion geben (vgl. Groba 2018, S. 157f.).

Für simultan mehrsprachige Kinder schlägt Thordardottir (2015) die modifizierte Nutzung einsprachiger Normen vor, welche mithilfe sogenannter Cut-off-Werte den Spracherwerbsbedingungen angepasst werden. Cut-off-Werte richten sich nach einem Mindestmaß sprachlichen Inputs, den ein mehrsprachiges Kind in der Testsprache erfährt (Cattani et al. 2014, Thordardottir 2011). Untersuchungen ermittelten für expressive sprachliche Fähigkeiten simultan mehrsprachiger Kinder einen Anteil von mindestens 60 % sprachlichen Inputs in der Testsprache für das Erreichen vergleichbarer Leistungen zu einsprachigen Kindern. Solch informelle Normwertbezüge sind jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich und dienen ausschließlich der Orientierung und Einordnung.

Eine orientierende Anwendung einsprachiger Normen für sukzessiv-mehrsprachige Kinder und Jugendliche ist nicht zu empfehlen. Hier rückt die qualitative Auswertung von Testergebnissen unter Einbezug der anamnestischen Daten und der Kenntnisse zur mehrsprachigen Entwicklung des Kindes und Jugendlichen in den Vordergrund (vgl. Groba 2018, S. 158f.).

Sprachverarbeitungsfähigkeiten lassen sich bspw. mittels Nachsprechaufgaben (z. B. Nachsprechen von (Kunstwort-)Sätzen oder Pseudowörtern) erheben und überprüfen in diesem Fall das phonologische Arbeitsgedächtnis. Nachsprechtests, die »quasi-universelle« Pseudowörter beinhalten, d. h. Items, die sich bspw. aufgrund ihrer neutralen Prosodie und einfachen Silbenstruktur auch für Kinder bzw. Jugendlichen mit verschiedenen Erstsprachen vertraut anhören, sind bereits entwickelt, jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht normiert (Antonijevic-Elliott et al. 2020). Aktuell lässt sich jedoch auf den für ein- und zweisprachige Kinder normierten Mottier-Test zurückgreifen (Wild & Fleck 2013). Er überprüft neben der auditiven Merkspanne auch die Fähigkeit zur Lautdifferenzierung.

Die Erhebung des Sprachlernpotenzials mittels dynamischen Testens bietet sich insbesondere für mehrsprachige Schülerinnen und Schüler an, da das situative Sprachlernen überprüft wird und nicht das bereits erworbene Sprachwissen, welches von mitunter sehr heterogenen Erwerbsbedingungen abhängt (Ehlert 2021, S. 88). Allerdings kann dies gegenwärtig aufgrund fehlender Verfahren nur informell erfolgen.

Hinweise für die Förderung

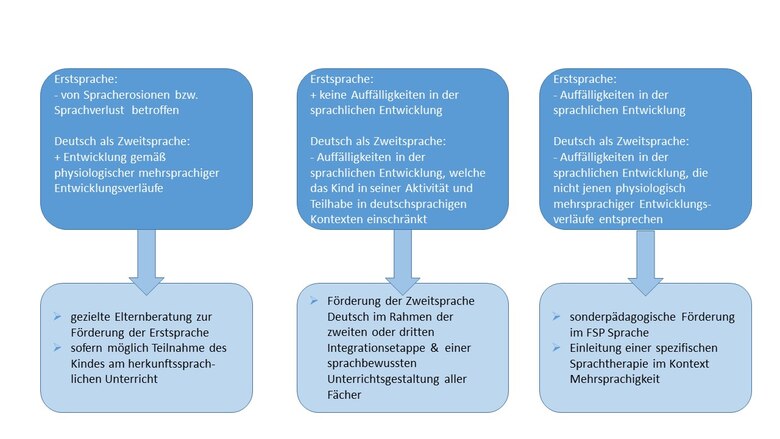

Aus der Zusammenschau aller Diagnostikergebnisse zur Erst- und Zweitsprache (Deutsch), die im Rahmen des anamnestischen Hintergrundes kultursensibel interpretiert werden, lassen sich passende Unterstützungsangebote für die lebensweltlich mehrsprachige Entwicklung von Schülerinnen und Schülern ableiten:

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern ohne Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung der Zweitsprache Deutsch erfolgt im Rahmen des DaZ-Unterrichts sowie im Rahmen der sprachlichen Bildung, wie sie in jedem Unterricht durchgehendes Prinzip ist (vgl. Glück & Spreer 2022; Gogolin & Lange 2011; Leisen 2013; Reber & Schönauer-Schneider 2017). Für die Förderung der Erstsprache ist die Teilnahme des Kindes am herkunftssprachlichen Unterricht zu empfehlen. Ziel ist die Förderung sprachlicher Handlungsfähigkeit in Erst- und Zweitsprache.

Die sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Sprache bei lebensweltlich mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern kann sich an den Empfehlungen zur Therapie mehrsprachiger Kinder in der S3-Leitlinie ausrichten (van Minnen et al. 2022). Hierin wird festgehalten, »dass alle Sprachen eines Kindes mit SES Teil des Therapieprozesses sein sollten« (S. 141) und neben der Therapie der Zweitsprache Deutsch gemäß den »für monolinguale Kinder bewährte[n] Therapiekonzepte[n]« (S. 148) somit auch »Möglichkeiten erwogen werden sollten, die Erstsprache(n) einzubeziehen« (S. 141). Dies kann im besten Fall durch eine entsprechend sprachkompetente Fachkraft oder alternativ durch den Einbezug der Eltern geschehen (ebd., S. 153). Im schulischen Kontext ist an dieser Stelle auch auf mögliche Kooperationen mit den Lehrkräften des herkunftssprachlichen Unterrichtes zu verweisen. Ein Überblick zu verschiedenen Methoden, um Eltern in die Förderung der Erstsprache einzubinden (bspw. school-home journal; Caesar & Nelson 2014) oder die Erstsprache auf andere Weise in seiner Intervention zu berücksichtigen (bspw. mittels bilingualer Bücher oder Kognate, findet sich bei Groba (2018). Außerdem bieten mehrsprachige Interaktionen unter Peers Potenziale für die Förderung der Erstsprache (Licandro 2018).

In Abhängigkeit des sprachlichen Teilbereichs und der genutzten Fördermethoden können sich zudem Effekte von der einen auf die andere Sprache übertragen. Solche Transferleistungen sind bspw. im Rahmen der Nutzung strategiebasierter Ansätze mit Adaptionen für mehrsprachige Kinder (z. B. Wortschatzsammler, Gaigulo et al. 2021, Motsch & Marks 2016; Kontextoptimierung, Schmidt 2014) sowie für phonetische Aspekte (Holm & Dodd, 2001) und die Behandlung bestimmter phonologischer Prozesse (Combiths et al. 2022) zu beobachten.

Konkrete Hinweise für die Beratung von Eltern mehrsprachiger Kinder finden sich kompakt zusammengefasst bei Aktas et al. (2018) oder im ausführlichen Elternratgeber zur mehrsprachigen Entwicklung von Chilla & Fox-Boyer (2016). Zudem stehen online verschiedene Informationsflyer für Eltern mehrsprachiger Kinder zu Verfügung, bspw.: